Финвал, или сельдяной кит (Balaenoptera physalus)

Названия: сельдяной кит, финвал.

Названия: сельдяной кит, финвал.

Ареал: космополит. Финвал встречается от берегов Новой Земли, Шпицбергена, Исландии, Гренландии, Чукотского полуострова и Аляски до ледяных полей Антарктики. В северном полушарии преобладает над другими видами усатых китов, но гораздо многочисленнее в южном полушарии. В северной половине Тихого океана встречается чаще, чем в Северной Атлантике.

В северной части Тихого океана условно можно различать два стада — азиатское (дальневосточное) и североамериканское, взаимоотношения между которыми изучены слабо.

Дальневосточное стадо мигрирует вдоль берегов Азии: весной от Желтого моря, южных вод Японии и Кореи, по обе стороны Курильских островов вдоль Камчатки до северных частей Охотского моря и, возможно, до Чукотского полуострова, а осенью в обратном направлении. Американское стадо весной мигрирует от Нижней Калифорнии до Британской Колумбии, п-ова Аляски, а затем вдоль Алеутской гряды до Камчатки и далее, вероятно, до Анадырского залива, Берингова пролива и Чукотского моря.

Чукотское море и Берингов пролив представляют конечную область миграции финвалов, где американское стадо смешивается (или смешивалось) с азиатским. Немногие особи остаются на зимовку в Охотском и Беринговом морях.

В Северной Атлантике финвалы встречаются повсеместно от Белого, Баренцева, Норвежского, Северного, Средиземного морей до берегов Гренландии, Канадского архипелага, Баффиновой Земли, Лабрадора, Ньюфаундленда и восточных берегов США. В Балтийском море всегда были редки. Весной с марта по июнь киты появляются в северной части Атлантики, держатся здесь лето, а осенью (с августа по октябрь и раньше всего беременные самки) отходят в более южные воды. Часть из них достигает Бискайского залива, берегов Португалии, Средиземного моря, Азорских островов, а другая — Нантукета и Бермудских островов. Однако, вследствие влияния Гольфстрима финвалы мигрируют в Северной Атлантике менее регулярно, чем в северной части Тихого океана, и многие из них остаются зимовать даже в областях нагула (особенно неполовозрелые особи и яловые самки).

Финвал регулярно посещает западные части Средиземного моря (Генуэзский залив, Тирренское море, воды Сицилии), а также Адриатическое море. У берегов Гибралтара встречается круглый год, но зимой гораздо чаще, чем летом. У берегов же Португалии и Северной Испании сезон лова бывает от мая до октября. В южном полушарии финвал наиболее многочислен в Антарктике, где бывает во всех долготах и прибывает на места нагула в октябре, а уходит отсюда в мае (лишь единичные особи приходят раньше и уходят позже, а редкие из них задерживаются даже на зиму).

Общий размах миграций, по-видимому, ограниченнее, чем у синего кита, так как финвал держится дальше от экватора, но столь же далеко проникает в высокие широты.

Методом мечения установили, что азиатские и американские финвалы могут посещать одни и те же поля нагула, но не выяснено, держатся ли они отдельно.

Описание: Тело стройное вытянутое, в передней части в сечении округлое. Голова маленькая (не более 25% от длины тела), вершина сглаженная. Если на голову смотреть сверху, то она похожа на равнобедренный треугольник. При закрытом рте нижние челюсти охватывают верхние и выдаются вперед на 10-20 см. Внешние уши отсутствуют. Хвостовой стебель сжат с боков, треугольной формы, Правая и левая лопасти хвостового плавника разделены узкой глубокой выемкой. У наружных углов задний край лопастей чуть вогнут, а передний слегка выпуклый. Крупный (высотой 2,1 — 2,5% зоологической длины) спинной плавник расположен в последней четверти тела позади вертикали анального отверстия.

Углубления борозд на брюхе светлые или серые, а выпуклости белые. Лопасти хвоста снизу белые (с темной узкой каемкой), а сверху, как и спинной плавник, того же цвета, что и спина. Ланцетовидные грудные плавники с наружной стороны гармонируют с тоном боков, а с внутренней белые или серые. Жировая прослойка тонкая (7-15 см) и обычно недостаточная для того, чтобы держать мертвого кита на плаву.

Наибольшая толщина тела (между грудными плавниками и пупком) достигает 0,15—0,16 зоологической длины. Пупок расположен на середине длины тела. Между пупком и анальным отверстием высота тела по нижнему контуру круто уменьшается, а далее почти весь хвостовой стебель сохраняет одну и ту же высоту, круто ниспадающую лишь к горизонтально расположенным хвостовым лопастям. Хвостовой стебель сверху и снизу вооружен острым продольным килем. В пропорциях тела половой диморфизм не заметен.

Ротовая щель едва заходит за глаза. В области основания грудных плавников 40-120 продольных глубоких складок (тянущихся до пупка), которые позволяют финвалу расширять горло и рот при заполнении его водой и добычей.

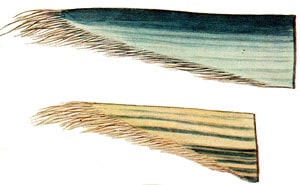

Пластины китового уса темно-серо-голубые, но в передней половине правого ряда целиком белые или белые с продольными серыми полосками (верхние губы, граничащие со светлой частью уса, также белые). Бахрома серая, щетиновидная, длиной 25—30 см, толщиной на середине бахромок 0,3—0,7 мм, в среднем 0,4 мм. Высота наибольших (в задней части ряда) пластин до 70—80 см у северных и до 90 см у южных особей. За год пластины отрастают от уровня десен на 8—11 см. Число пластин в одном ряду 260— 470, в среднем около 360; белых и светло-полосатых пластин в правом ряду 60—200, в среднем 146—152. С возрастом животного бахрома (у зародышей она лишь 0,03 мм толщиной) грубеет, и количество пластин несколько увеличивается.

Голова, занимающая 23,0—25,8% зоологической длины, у старых особей относительно крупнее, чем у молодых. Две сходящиеся кпереди щели дыхала длиной 20—30 см открываются на макушке в задней четверти головы. Глаз взрослых весит около 1 кг; щель глаза — 10 см; зрачок горизонтально вытянутый. На нижней челюсти 17—42 волоска, а на верху головы — 16—25 волосков серого цвета длиной 1—2 см. Нёбо узкое, розовое или белое, с одной продольной бороздкой в его передней части.

На брюхе 56—114 полос-складок; длиннейшие из них тянутся посередине брюха от подбородка до пупка, а самые короткие — по бокам тела. Складки па брюхе заметны уже у однометрових зародышей. Конусообразный пенис розового цвета, длиной 1,8—2 м, весом 24—32 кг. Форма спинного плавника сильно варьирует, что обусловлено меняющейся кривизной выемки на заднем крае. Высота этого плавника приблизительно представляют следы заживших язв, вызванных эктопаразитами и микроорганизмами.

Самцы от самок по внешнему виду не отличаются, хотя была заметна небольшая разница в размерах.

Окрас: тела сверху темно-серая (спина шиферно-серая, свинцово-серая или темно-серо-коричневая), на боках светлее и снизу белая. Голова почти такая же, как и спина, но на правой стороне нижних челюстей (в передней их части) резко светлее, чем на левой, а в ротовой полости, наоборот, правая челюсть темнее светлой — левой. По хребту иногда разбросаны (до 10 штук) крупные ярко-белые отметины вытянутой формы (следы травм), а на боках (в задней части тела, от области пупка — спинного плавника до конца хвостового стебля) — многочисленные мелкие светлые пятна диаметром 5—6 см с радиальными светлыми прожилками; изредка пятна одиночно заходят на спину и нижнюю челюсть. Численность, форма и яркость этих пятен сильно варьируют.

Размер: Финвал - второй по величине полосатик. Крупнейшие особи в южном полушарии самки 27,3 м, самцы 24,4 м, а в северном — самки 24,6 м и самцы 23,8 м. Средняя длина южных самок (Антарктика) 21,0 м и самцов — 20 м, а северных — самок 19,4 м и самцов — 18,6 м. Одновозрастные самки в Антарктике оказались в среднем (20,44 м) на 122 см меньше, чем в Северной Атлантике, и на 93 см меньше, чем на Дальнем Востоке. Средний размер самок при половом созревании определен в Антарктике 19,8—20,4 м, а в Северной Атлантике — 18,6—18,9 м. Взрослые самцы на 1—1,5 м меньше взрослых самок.

Вес: 40-100 т (в среднем 70 т).

Продолжительность жизни: 20-50 лет, полная физическая зрелость наступает в 25-30 лет.

Под водой издает запросы очень низкой частоты, которые слышны на десятки километров. Таким образом, финвалы поддерживают между собой контакты на довольно дальних расстояниях.

Животные издают пульсирующие стоны и звуки (чем-то похожие на звуки флейты) до 15-40 гц.

Среда обитания: предпочитает открытые воды холодных и умеренных поясов. Редко встречается в тропических и полярных морях (с плавающими льдами). В поисках пищи иногда заходит на мелководье (до 30 м) и может входить в устья рек. Бывает, что в штормовую погоду кит теряет ориентировку, оказывается на суше и гибнет.

Враги: на подростков и старых китов нападают косатки (Orcinus orca) и акулы, на взрослых животных охотится человек.

Пища: в основном рацион финвала состоит из криля, рачков-черноглазок, мелких стайных рыб (сельдь, песчанка, навага, морской ленок, японский анчоус, мойва, треска, сайра, анчоусы, макрель, сардины, терпуг, минтай, подонема), ракообразных (эвфазииды, веслоногие рачки, калянусы) и головоногих моллюсков (кальмар).

Пища: в основном рацион финвала состоит из криля, рачков-черноглазок, мелких стайных рыб (сельдь, песчанка, навага, морской ленок, японский анчоус, мойва, треска, сайра, анчоусы, макрель, сардины, терпуг, минтай, подонема), ракообразных (эвфазииды, веслоногие рачки, калянусы) и головоногих моллюсков (кальмар).

Рыба в пище составляет 20%, ракообразные около 60%, но состав рациона меняется в зависимости от сезона и места обитания. Кормится на глубине 100-230 м. Летом финвалу требуется до 2 т пищи каждый день. В это время он нагуливает жир после зимней голодовки.

Пища южных финвалов в Антарктике состоит обычно из рачка Euphausia superba, иногда также из Thysanoessa macrura, а северных — из стайных рыб, ракообразных (евфаузиид и копепод) и головоногих моллюсков. Состав пищи меняется в зависимости от места и сезона года.

Из рыб в желудках финвалов на Дальнем Востоке находили сельдь, мойву, песчанку, сайку, навагу, минтая, треску, морского ленка, морского ерша, зубатую корюшку, кету, сайру, тихоокеанскую сардину, японского анчоуса; из ракообразных — Thysanoessa inermis, Th. raschii, Th. longipes, Th. spinifera, Calanus cristatus, C. tonsus, Euphausia lanei, E. pacifica, Nematoscelis megalops, Eualus gaimardii и Mysis oculata; из головоногих моллюсков — Gonatus fabricii, Ommatostrefes sloaneipacificus.

Ракообразные (особенно первые восемь из упомянутых видов) и рыбы имеют первостепенное значение в питании в Беринговом и Охотском морях, а головоногие моллюски (виды поверхностной толщи) важны лишь в южных районах дальневосточных морей.

Финвалы в Восточно-Китайском море и близ островов Кю-Сю поедают E. pacifica. Как предполагают (Nemoto, 1959), эти киты здесь образуют локальную группу, которая не мигрирует на лето в северные воды.

Близ американских берегов (о-в Ванкувер, п-ов Аляска) в составе пищи обнаруживали Thysanoessa spinifera, Euphausia pacifica, сельдь и изредка головоногих моллюсков Gonatus fabricii.

В северной Атлантике желудки содержали сельдь, мойву, треску (до 800 экземпляров в одном желудке), макрель, песчанку и (очень редко) собачьих акул, а из ракообразных — Thysanoessa inermis, Meganictiphanes norvegica и особенно у молодых китов — Calanus finmarchicus.

В теплых водах (на местах зимовок), где финвалы сильно худеют, преобладают пустые желудки и лишь иногда в них находят ракообразных Munida gregaria, а также евфаузиид — Euphausia recurva, E. leucens, Nictiphanes africanus — и рыбу.

Кормящиеся финвалы движутся боком с раскрытой пастью и заглатывают пищу большими порциями; при лове рыбы совершают более резкие порывистые движения, чем при ловле ракообразных, а иногда повертываются по оси тела брюхом вверх. Такое движение мешает рыбе ускользнуть из пасти и ускоряет закрывание рта.

Из нахлебников могут быть названы некоторые морские птицы (чайки, трубконосые), подбирающие остатки пищи, выпадающие из пасти кормящихся китов. На китовых усах в ротовой полости живут комменсалы — рачок Balaenophilus unisetus и нематода Odontobius ceti.

Поведение: зимой для спаривания мигрирует в умеренно теплые широты, а летом возвращается назад, в широты Арктики и Антарктики. Северные и южные популяции никогда не встречаются, т.к. они мигрируют к экватору в разное время года. Мигрирует большими скоплениями до 100 особей.

Перед нырянием финвал пускает серию узких одноструйных фонтанов, похожих на опрокинутый удлиненный конус высотой до 10 м, держится на поверхности воды до 2х минут, а затем погружается под воду на 15-20 мин, но может погружаться и на 20-30 минут. Фонтан сопровождается громким свистящим звуком. При промежуточных погружениях кит почти не изгибается, а перед уходом на глубину сильно сгибает хвостовой стебель, выставляет его из воды в виде полукруга на высоту, вдвое превышающую высоту спинного плавника, и круто уходит вниз. Когда кит выпрыгивает из воды, его спина поднимается над водой на 0,8-1 м.

Передвигается под водой быстрее, чем остальные крупные киты (до 35 км/ч).

Кормящиеся финвалы обычно ныряют минут на 6-7. При кормлении ракообразными двигается боком с открытой пастью и заглатывает добычу вместе с водой. При кормлении рыбой, кружится вокруг косяка на высокой скорости, сбивая его в компактный шар, глотает.

Скорость хода пасущихся особей 5—8, ходовых 14—17 и напуганных 25—30 км/час (а в момент рывка, возможно, до 40—50 км/час). На северных полях нагула держатся поодиночке, реже парами или по три штуки. Стаи до 16 голов и больше образуют редко. Прыжков, если не ранены, не совершают. Раненые способны буксировать судно со скоростью до 5 км/час и нырять на глубину 300—500 м.

Слух и зрение хорошо развиты.

На полях нагула финвал обычно держится за пределами кромки льда. Оказавшись в полынье, он, как и другие виды полосатиков, кладет кончик морды на край льдины, выше уровня воды; в таком положении он периодически выставляет ноздри на воздух и погружает их на несколько минут в воду, но кончиком морды все время держится за край льдины. При подходе к берегам нередко обсыхает и на берегу погибает от теплового удара, от попадания воды в альвеолы легких или же от сдавливания легких тяжестью собственного тела. Звуки, издаваемые финвалом под поверхностью моря, сходны со звуками флейты от низкого до высокого тона, продолжаются около 1 сек. и повторяются с нерегулярными промежутками в течение полминуты.

Социальная структура: Встречаются как одиночные особи, пары так и небольшие группы (до 6 финвалов). В Антарктике встречаются группы из 3-4 китов, половой состав которых не установлен. Группировки имеют разный состав. В одних случаях группа состоит из крупных половозрелых самцов или самок, в других из неполовозрелых китов, в третьих - из молодых половозрелых, но не участвующих в размножении животных. Даже при скоплении нескольких десятков китов вместе, данные пары держатся около друг друга и не разделаются при их преследовании.

Размножение: Моногам. Самки крупнее самцов на 60 см ко времени полового созревания и на 170 см — ко времени полного роста (физической зрелости).

У старых самок финвалов замечены признаки климакса, в этом случае самка теряет способность к размножению. Самка рождает одного детеныша раз в 2-3 года.

У финвалов отмечались случаи оплодотворения лактирующих самок. Куликов и Ивашин (1959) в двух пактирующих самках нашли зародышей 92 и 105 см длиной и весом соответственно 8,9 и 10,0 кг.

Сезон/период размножения: в течение всего года, хотя большая часть спариваний приходится на зиму (декабрь-март), когда финвалы мигрируют в теплые воды.

О растянутости спаривания свидетельствует сильная вариация величины зародышей в пределах каждого месяца. Так, длина 271 зародыша из северного полушария (Камчатки и Северной Атлантики) варьировала: в феврале — от 8 до 377 см, в марте — от 8 до 42, в апреле — от 29 до 251, в мае — от 10 до 160, в июне —от 8 до 255, в июле —от 21 до 620, в августе — от 31 до 461, в сентябре — от 94 до 565.и в октябре — от 200 до 575 см. Средняя длина этих зародышей увеличивалась: в марте — на 54 см, в апреле — на 18, в мае — на 40, в июне — на 43, в июле г- на 55, в августе — на 123 и в сентябре — на 85 см. На сводном материале (21 450 зародышей) в Антарктике средний прирост длины плода, по нашим данным, был: в октябре — 36, в ноябре — 25, в декабре — 46, в январе — 59, в феврале — 60, в марте — 65 и в апреле — 44 см. Однако, судя по кривой роста, вычерченной на основании измерения 58 605 эмбрионов, зародыши в течение всего периода утробной жизни растут равномерно, без ускорения в каком-либо месяце. Средний месячный прирост зародышей, по материалам китобойной флотилии «Слава», равен 65,6 см.

Половое созревание: самка становится половозрелой уже в 5,5 летнем возрасте, но полной физической зрелости (полного роста до 22 м) достигает только в 15-17 лет. Самцы созревают в 6-10 лет.

Физической зрелости киты северного полушария достигают в возрасте 22-25 лет.

Беременность: длится 12 месяцев.

Потомство: самка рождает детеныша, длина которого 6-6,5 м, а вес 1,8 т. Новорожденные северной популяции меньше и легче, чем детеныши в южной (до 1,86 т).

Потомство: самка рождает детеныша, длина которого 6-6,5 м, а вес 1,8 т. Новорожденные северной популяции меньше и легче, чем детеныши в южной (до 1,86 т).

В сутки китенок потребляет до 70 л молока. Лактация длится до полугода, пока детеныш не достигнет 10-12 м, массой 10-11 т. Молоко финвала очень жирное 22-45%, белков 10-13% и содержит 1-2% сахара. К году молодые финвалы вырастают до 16 м.

Формой тела детеныши похожи на взрослых особей.

Польза/вред для человека: издревле люди охотятся на китов ради мяса, жира и китового уса. Из одного финвала получают до 10 т жира и 30 т мяса.

В настоящее время на китов охотятся в северном полушарии (о. Гренландия). Экспорт китового мяса запрещен.

Популяция/статус сохранения: в настоящее время насчитывается около 65 000 особей. Предполагается, что в южной популяции 15 000, а в северной до 40 000 китов. В 1969 г. вид занесен в Международную Красную книгу (как подвергнутый опасности), а в 1973 г. в список CITES (Приложение I).

Долгое время из-за своей скорости финвалы не подвергались большой опасности, но в XIX веке люди начали истреблять и этих китов. Неконтролируемое уничтожение продолжалось до 60 годов прошлого столетия, пока финвалы практически не исчезли с лица земли. В 1982 году Международной китобойной комиссией был принят запрет на промысел финвалов. В 2006 году Исландия в одностороннем порядке начала охоту на китов.

Признано два подвида финвала: североатлантический финвал (Balaenoptera physalus physalus) - более мелкая форма и антарктический финвал (Balaenoptera physalus quoyi) - крупнее северного, обитает в южном полушарии. Встречаются гибридные особи между финвалами и синими китами.

Иногда киты гибнут от столкновений с кораблями.

Ухудшение экологии и загрязнение мирового океана также отрицательно влияет на популяцию финвалов.

Паразиты. Эндопаразиты финвала: трематоды — Lecithodesmus goliath, Ogmogaster plicatus и О. antarcticus; цестоды — Tetrabothrium ruudi, Т. affinist Priapocephalus grandis, P. minor и Phillobothrium delphini; нематоды — Anisakis simplex, A. pacificus, Crassicauda crassicauda, C. boopis, C. pacifica, Contracaecum sp. и Diplogonoporus balaenopterae; акантоцефалы — Bolbosoma brevicolle, B. turbinella, B. balaenae, B. hamiltoni и В. nipponicum. Из болезней описаны воспалительные изменения с некрозом и отложением извести в межреберной мускулатуре, а также костные опухоли позвонков.

Промысел. Финвал — основной объект современной китобойной промышленности. Доля его в мировой добыче китов в некоторые годы составляла более половины и не спускалась ниже 10% даже тогда, когда промысел только начал развиваться с плавучих баз (1909—1911 гг.). С 1909 по 1955 г. добыто около 500 000 финвалов (из них 429 316 в Антарктике) или более 1/3 мирового улова усатых китов всех видов за тот же период. В северном полушарии финвалов больше добывали в Тихом океане (притом у берегов Азии в 1,5 раза больше, нежели у берегов Север-ной Америки), меньше в Атлантическом.

Взрослые особи северного полушария дают по 6—7 т жира и 20—23 т мяса, а в Антарктике — 9—10 т жира и 25—30 т мяса. У самки длиной 21,65 м при весе тела 59 394 кг отдельные органы весили (в кг): печень—809, легкие — 394, сердце — 382, почки — 209, кишечник — 1009, желудок — 310, диафрагма — 250, селезенка — 6,8, яичники — 5,2, матка и яйцеводы — 103 и мозг — 8,3 кг.

Правообладатель: портал Зооклуб

При перепечатке данной статьи активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ротвейлер и ребёнок. Что делать?

Ротвейлер и ребёнок. Что делать? За границу с животными. Новая система оформления документов

За границу с животными. Новая система оформления документов До какого возраста можно сводить котов?

До какого возраста можно сводить котов? Кормление кошек натуральными продуктами

Кормление кошек натуральными продуктами Вопросы по содержанию и уходу за песчанкой

Вопросы по содержанию и уходу за песчанкой Кенар не опирается на лапку, падает с жердочки

Кенар не опирается на лапку, падает с жердочки Реально ли спасти карпа?

Реально ли спасти карпа? Уход за красноухими черепахами

Уход за красноухими черепахами Макаки-явашки: Сёмка да Машка

Макаки-явашки: Сёмка да Машка Кай и Герда карликовые африканские ёжики

Кай и Герда карликовые африканские ёжики Клуб владельцев приматов

Клуб владельцев приматов

Комментарии